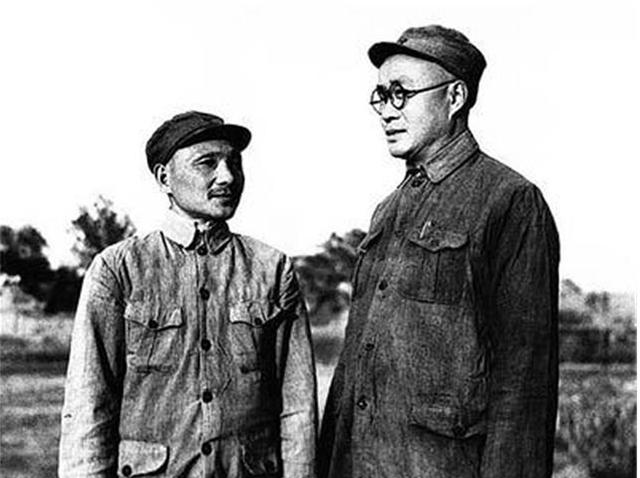

前面15公里有堵截,后面有19个旅的敌军,邓小平感慨他一生最紧张的时刻

1947年8月7日黄昏,刘伯承、邓小平同志率晋冀鲁豫野战军主力部队12万大军,在华东野战军外线兵团部分兵力佯动掩护下,分左、右、中三路,从鲁西南的巨野、郓城地区出发,拉开了千里跃进大别山战役的序幕。这是一次没有后方、没有根据地的远征,其艰难程度在整个解放战争中都是罕见的。

进行这次远征既是战略需要,也是形势所迫。1947年3月,国民党军由全面进攻转为集中兵力重点进攻陕北、山东两解放区,使得两地面临巨大压力。当时,刘伯承、邓小平率领的晋冀鲁豫野战军主力在鲁西南一带寻找战机,7月份取得羊山集大捷,歼灭国民党军整编第66师两个旅。在这种有利形势下,继续留在鲁西南地区,依托根据地相机再消灭国民党军若干是可能的。

但就在这时,毛泽东同志发了个秘密电报给刘伯承、邓小平,其中写道:“现陕北情况甚为困难(已面告陈赓),如陈谢(指陈赓、谢富治——编者注)及刘邓不能在两个月内以自己有效行动调动胡军一部,协助陕北打开局面,致陕北不能坚持,则两个月后胡军主力可能东调,你们困难亦将增加。”

晋冀鲁豫解放军自身此时面临着很多问题,主力部队经过一个月的连续作战,伤亡较大,十分疲劳,弹药消耗殆尽,冬衣困难,极需休整补充。但接到毛泽东的密电后,刘伯承、邓小平深深意识到,挺进大别山,把战争引向国民党统治区,关系战略全局和党中央在陕北的安危,这是大局,困难再大也要克服。邓小平同志曾回忆说:“当时我们二话没说,立即复电,半个月后行动,跃进到敌人后方去,直出大别山。实际上不到10天,就开始行动。”

跃进大别山,首先要渡黄河。当时正是雨季,连续几天的大雨,黄河水不断上涨,一旦黄河决堤,几十万大军无法转移,后果不堪设想。邓小平晚年回忆这段历史时曾感慨地说:“我这一生,这个时候最紧张,听到黄河的水要来,我自己都听得到自己的心脏在怦怦地跳!”

1947年8月6日,刘伯承、邓小平在晋冀鲁豫野战军前线指挥部作战室召集干部会议,对何时挺进大别山展开讨论。一部分人鉴于黄河随时有决堤的危险,主张部队应该缩短休整时间,提前出动;而多数人考虑到部队还需要一段时间的休整和准备,主张按原计划到8月15日再出动。邓小平在会上说:“毛主席对我军千里跃进大别山估计了三个前途,一是付了代价站不住脚准备回来;二是付出了代价站不稳脚,在周围坚持打游击;三是付出了代价站稳了脚。我们要从最困难方面着想,坚决勇敢地战胜一切困难,争取最好的前途。当然我们马上行动,会有很多困难,但在党中央正确领导下,在全国各战略区特别是陈粟(指陈毅、粟裕——编者注)、陈谢大军的有力配合下,有广大指战员的艰苦奋斗,任何困难都是可以克服的。”邓小平的意见得到了大家的认同,会议决定部队第二天就出发。

1947年8月6日,刘伯承、邓小平在晋冀鲁豫野战军前线指挥部作战室召集干部会议,对何时挺进大别山展开讨论。一部分人鉴于黄河随时有决堤的危险,主张部队应该缩短休整时间,提前出动;而多数人考虑到部队还需要一段时间的休整和准备,主张按原计划到8月15日再出动。邓小平在会上说:“毛主席对我军千里跃进大别山估计了三个前途,一是付了代价站不住脚准备回来;二是付出了代价站不稳脚,在周围坚持打游击;三是付出了代价站稳了脚。我们要从最困难方面着想,坚决勇敢地战胜一切困难,争取最好的前途。当然我们马上行动,会有很多困难,但在党中央正确领导下,在全国各战略区特别是陈粟(指陈毅、粟裕——编者注)、陈谢大军的有力配合下,有广大指战员的艰苦奋斗,任何困难都是可以克服的。”邓小平的意见得到了大家的认同,会议决定部队第二天就出发。为了统一部队思想认识,邓小平提出,要教育各级干部和广大战士认识到,这是一个极其光荣而艰巨的任务,是我军战争史上的创举。要准备为实现这一伟大战略决策做出贡献,付出代价。要不怕疲劳,不怕困难,不怕牺牲,连续作战。

征程千难万险,特别是通过黄泛区的一段。黄泛区遍地积水和淤泥,人烟稀少,路途难辨,粮食给养无从补给,很多战士生病,只能靠意志坚持行军。由于重武器无法通过淤泥区,部队不得不将十分珍贵的榴弹炮和卡车就地埋藏或炸毁。

过了黄泛区,还有一个难关就是淮河。1947年8月26日,部队到达淮河北岸的息县、临河一线。这时,前面堵截的国民党军整编第65师先头部队距刘邓部队仅15公里,后面还有国民党军的19个旅紧紧跟着。如果不能迅速过河,将陷入敌人的夹击。8月27日凌晨,部队抢渡淮河,历史就是这么巧合,当刘邓大军主力徒步涉水过了淮河后不久,国民党军就追到了,但淮河上游的洪峰却骤然奔涌而下,国民党军只能望河兴叹。邓小平晚年回忆说:“我们刚过完,水就涨了,就差那么一点点时间,运气好呀!以前不知道淮河能够徒涉,就这么探出条道路来了。”

过了淮河,就是大别山。晋冀鲁豫野战军胜利完成了党中央交付的任务,如一把尖刀插在国民党统治的中心区域,迫使国民党军从其他战场调集重兵前来围攻,全国的战场形势为之一变,人民军队从此开始从战略防御转入战略进攻。

党的纪律是多方面的,但政治纪律是最重要、最根本、最关键的纪律。刘邓大军在极端艰难的条件下勇挑重担,体现的正是坚决与党中央保持一致、坚决维护中央权威、服从命令、服从大局、不怕牺牲的严格的政治纪律,这也是我们党的光荣传统和独特优势。

来源:中国共产党历史网